Загадка полярного штурмана: Как связаны знаменитый роман «Два капитана» и красноярский дом младенца № 1

Полярная история штурмана Альбанова.

120 лет назад, 21 апреля 1905 года помощником капитана судна технической службы «Обь» Енисейского речного пароходства был назначен Валериан Альбанов. Сам факт может что-то значить, скорее всего, лишь для тех, кто интересуется историей освоения Арктики. Но только на первый взгляд. Потому что эта дата — начало захватывающей истории, во многом связанной с нашим городом.

Драгоценное зерно

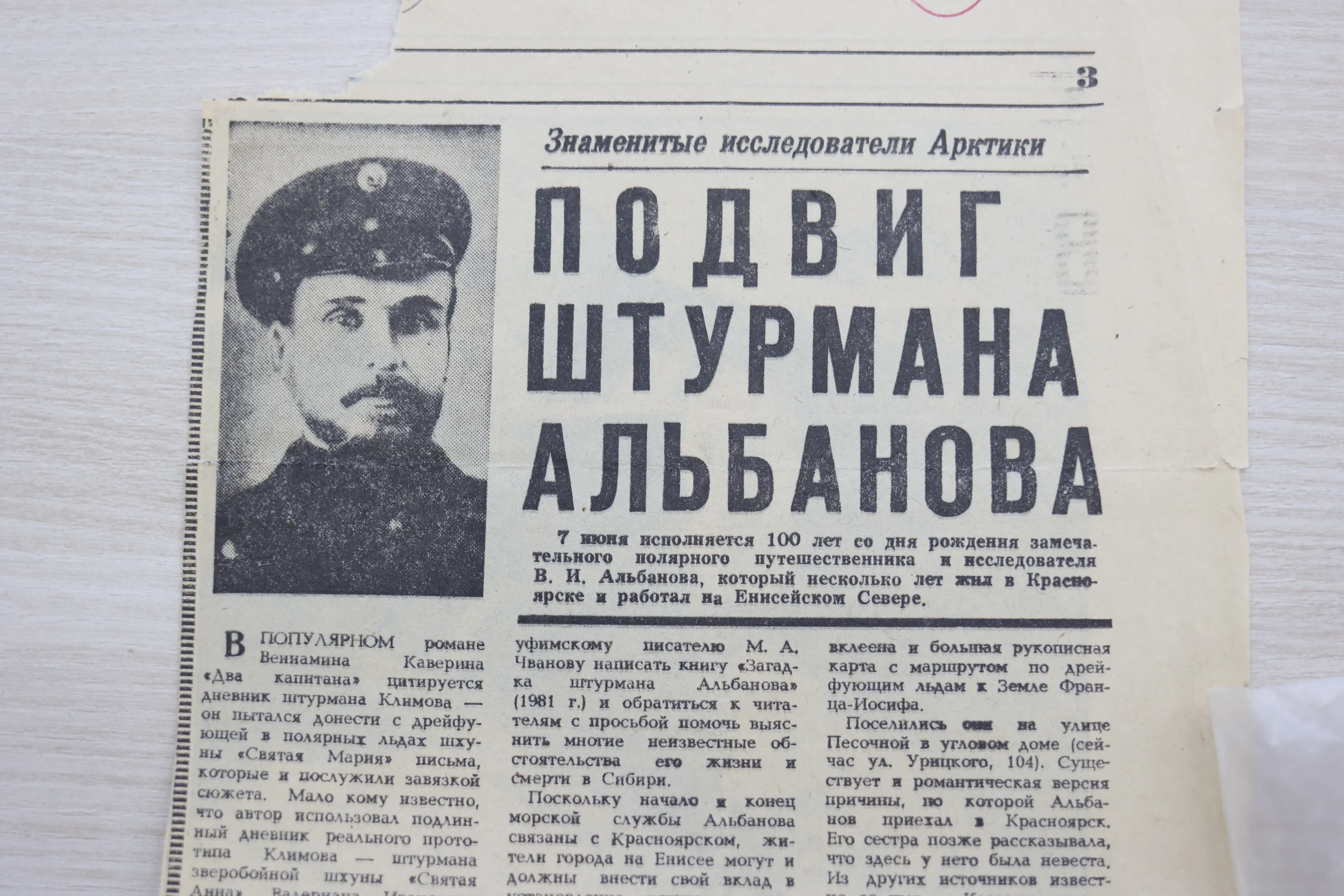

В известном всем романе Вениамина Каверина «Два капитана» цитируется дневник штурмана Климова — он пытался донести с дрейфующей в полярных льдах шхуны «Святая Мария» письма, которые, собственно, и послужили завязкой сюжета. И далеко не всем известно, что писатель использовал подлинный дневник реального прототипа Климова. Им стал Валериан Альбанов, штурман зверобойной шхуны «Святая Анна». Тот самый моряк, который несколько лет жил в Красноярске и работал на Енисейском Севере.

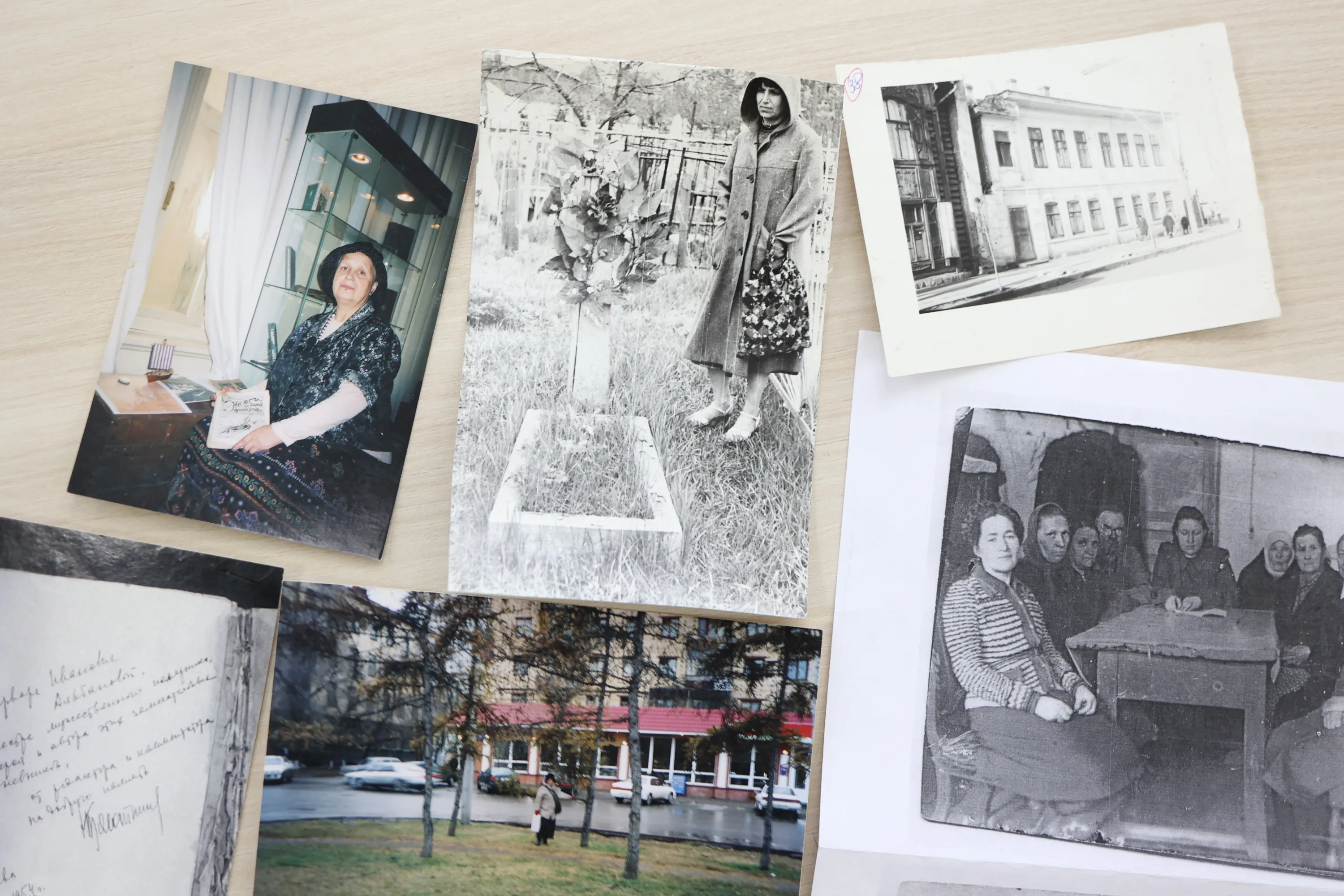

Судьба его удивительна. Бывает, что человек становится знаменитым, приняв участие в какой-то трудной экспедиции, сделав открытие, например, в области географии. Или пишет единственную, но очень популярную книгу, как бы сейчас сказали — бестселлер. Валериану Альбанову все это удалось сделать.Нас, конечно, больше всего интересуют те страницы биографии полярника, которые связывают его и его семью с нашим городом. Именно эти моменты жизни Валериана Ивановича смогла приоткрыть краевед Татьяна Баженова.

— Тема «Альбанов» упала мне в руки как драгоценное зерно, которое проросло только со временем, — рассказывает Татьяна Ильинична. — В конце 1970-х годов мне довелось работать в читальном зале краевого госархива, я в основном занималась тематическими запросами. К нам пришло письмо из Уфы от писателя Михаила Чванова, он просил поискать документы об Альбанове, проживавшем в Красноярске в 1905–1906 и в 1918–1919 годах. Я отправила в Уфу архивную справку, она была включена в книгу Чванова «Загадка штурмана Альбанова».

Этим история не закончилась. В самом начале 1980-х в архив приехал из Хатанги главный инженер гидрографической базы Владлен Троицкий, автор работ по Северу (в том числе «Записок Харитона Лаптева»). И попросил Татьяну Баженову порыться в документах и, если возможно, уточнить дату рождения полярного штурмана Альбанова. Отыскать нужное удалось: 26 мая 1882 года (по старому стилю). Этот архивный источник не только позволил отметить столетие путешественника большой статьёй в краевой газете, но и стал предпосылкой к изданию книги штурмана под первоначальным её названием «На юг, к Земле Франца-Иосифа». Она вышла в Красноярском книжном издательстве в 1989 году. Увидеть её можно в Литературном музее.

ВЫЖИЛИ ТОЛЬКО ДВОЕ

Теперь — о жизни Валериана Альбанова. Получив в 1904 году диплом штурмана в Петербургском морском училище, Альбанов вместо престижной службы на загрансудах по неизвестной причине приехал в Красноярск, где был принят на должность помощника командира парохода технической службы «Обь». На нём он и ходил в навигациях 1905–1906 годов в низовья Енисея и обеспечивал перевозку речными судами рельсов для строящегося Транссиба (они доставлялись из Европы полярными морями).

Затем он уехал на запад, пять лет ходил старшим штурманом на торговых судах на Балтике и Каспии. В 1912 году его как опытного специалиста, к тому же знакомого с работой на Енисейском Севере, пригласили в полярную экспедицию на «Святой Анне».

В тот год на Север ушли три русские экспедиции: Владимира Русанова на шхуне «Геркулес», старшего лейтенанта Георгия Седова — на шхуне «Святой Фока» и лейтенанта Георгия Брусилова на «Святой Анне». Об экспедиции Русанова мы практически ничего не знаем — она пропала без вести. А судьбы «Святого Фоки» и «Святой Анны» странным образом переплелись. Потеряв при неудачном походе к полюсу своего командира, «Святой Фока» дрейфовал вдоль безлюдных берегов Земли Франца-Иосифа, как вдруг матросы увидели на острове человека. Вот как описывал эту невероятную встречу участник седовской экспедиции, художник Николай Пинегин: «Человек что-то делал у камней. Минуту после того, как мы отдали якорь, неизвестный столкнул на воду каяк, ловко сел в него и поплыл к «Фоке»... Каяк подошёл к борту. Сидящий в нём заговорил на чистейшем русском языке: «Я штурман парохода «Святая Анна»... Я пришёл с 83-го градуса северной широты. Со мной один человек».

Ситуация была такова. Брусилов, надеясь, что рано или поздно «Святая Анна»выйдет на чистую воду, тянул время, был категорически против ледового похода. Альбанов же, как полярный штурман, понимал, что единственное их спасение — как можно скорее уходить с судна, пока сравнительно недалеко Земля Франца-Иосифа. Брусилов был против похода и по той причине, что ему тогда пришлось бы отчитываться перед родственниками, финансировавшими экспедицию, за погибшее судно.

Альбанов всё же отправился в путь, но он не бросал оставшихся на «Святой Анне» товарищей на произвол судьбы — надеялся вернуться с помощью. 10 апреля 1914 года он и его спутники начали движение к островам архипелага. Шли больше трёх месяцев по ледяной пустыне. Из 13 человек выжили только двое — матрос Конрад и Альбанов. В сентябре 1914 года в четырёх номерах архангельской газеты было опубликовано его интервью о трагедии «Святой Анны». Кто ещё мог о ней рассказать? Альбанов буквально болел этой темой. Отсутствие известий о шхуне привело его к нервному срыву. Татьяна Баженова говорит, что он даже лечился какое-то время в госпитале. Но всё же нашёл в себе силы написать и проиллюстрировать книгу. Издать этот труд помог Лев Брейтфус в приложении к журналу «Записки по гидрографии» (Петроград, 1917 год, том 41).

СНОВА — НА ЕНИСЕЙ

Вскоре после Октябрьской революции по декрету, подписанному Лениным, возобновилась работа гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. В неё привлекали многих специалистов, знакомых с Арктикой. Среди них оказался и Валериан Альбанов, его направили в Красноярск, где снаряжалась речная часть экспедиции. В мае 1918 года он приехал в наш город. И не один: привёз из Петрограда мать и двух сестёр, спасая родных от голода.

— Я, увлечённая темой, продолжала искать документы, — говорит Татьяна Баженова. — Выяснилось, что поначалу Альбановы — мама Анастасия Степановна, её дочери Людмила, Варвара и сын Валериан — поселились в гостинице. В том здании на пересечении нынешних проспекта Мира и улицы Перенсона, где сегодня расположен один из корпусов театра имени Пушкина. Затем, как я и предполагала, поселились квартирантами у речника Ляпустина. Удалось найти не только адрес, но и описание дома. Угол Песочной улицы и Почтамтского переулка (сейчас —Урицкого, 104). Здание деревянное. Верх занимали хозяева, низ — жильцы. Муж хозяйки усадьбы в 1918 году был не только капитаном, но и управлял механическим заводом. К слову, этот дом Ляпустины продали в 1950-е годы...

Как выяснилось позже, из Петрограда в Красноярск Альбановы привезли лишь швейную машинку «Зингер» и небольшой, окованный железом сундучок, в котором хранились самые дорогие вещи штурмана: рукописные дневники, рисунки и машинописный вариант уже изданной книги о походе во льдах. Он был переплетён в плотную картонную обложку, туда же вклеена и большая самодельная карта с маршрутом по дрейфующим льдам к Земле Франца-Иосифа. Карта складывалась вчетверо, составляя единое целое с рукописью, где буквы напечатаны то ли на гектографе, то ли на пишущей машинке со шрифтом старой орфографии.Валериан Иванович был назначен на пароход «Север» помощником известного енисейского капитана Константина Мецайка. Две навигации он ходил на этом судне, вёл промеры глубин, обставлял буями и вехами речной фарватер. В бухте острова Диксон участвовал в топографической съёмке небольших островков, один из которых получил название Север — в честь парохода.

Старшая сестра Людмила устроилась конторщицей счётного отдела на железной дороге, Анастасия Степановна была домохозяйкой.

Осенью 1919 года Альбанов вернулся после навигации в Красноярск и застал мать и сестёр, тяжело болеющих тифом. Людмила умерла. Анастасию Степановну и Варвару удалось выходить. Но ещё до их полного выздоровления Валериан Иванович выехал, по многим данным, к адмиралу Колчаку, чтобы просить об организации экспедиции для поисков шхуны «Святая Анна». Но, по всей видимости, в пути его свалил тиф. И Альбанов умер, то ли в вагоне, то ли на каком-то полустанке, будучи снятым с поезда в бессознательном состоянии. По другой версии — погиб во время взрыва состава с боеприпасами на станции Ачинск.

СПАСАЛИСЬ ОТ ГОЛОДА

— Это удивительное ощущение — прикоснуться к семье человека, который стал прототипом героя Каверина! — делится Татьяна Баженова. — Подростками мы с увлечением читали роман «Два капитана», там упоминался Красноярск, и нам это очень льстило. Потом и фильм смотрели, снятый по роману, ещё старый, 1950-х годов. А потом работа в архиве, общалась с Владленом Троицким... Я была потрясена! Оказывается, в детстве я жила в двух кварталах от Варвары, младшей сестры штурмана! Она — на Мира, 38, а я с родителями — на Мира, 12. Когда мне было лет 10, я летом бегала к бочке за молоком как раз мимо её дома. Я хорошо запомнила его, он, как и наш, был двухэтажным.

О жизни семьи полярника в Красноярске Татьяна Баженова и Владлен Троицкий узнали от близкой подруги Варвары — Надежды Ивановой. Вот выдержки из той беседы: «Альбанова всегда говорила, что родом из Петрограда, и гордилась этим. До переезда в Сибирь закончила там гимназию. Отец был ветеринарным врачом, умер в 1914 году. ...Приехали в Красноярск... От голода спасались. Когда осенью 1919 года Валериан уехал куда-то поездом и не вернулся, мать очень убивалась... В 1920 году Варвара Ивановна поступила сестрой-воспитателем в дом младенца № 1, где и проработала всю жизнь».

Важный момент: Анастасии Степановне в 1922 году (Татьяна Баженова отыскала протокол) была назначена пенсия как инвалиду III группы — 400 000 рублей в месяц. Для сравнения: электрическая лампочка в тот год стоила... 250 000 рублей.«В голод 1932–1933 годов, когда Варвара Ивановна отправлялась на работу, её мать шла просить милостыню... — вспоминала Надежда Иванова. — В один из дней дочь, придя домой, нашла её мёртвой. Так и осталась Варвара Ивановна одна».

Надежда Иванова рассказывала о подруге: «Скромнейшая и неприспособленная к жизни... Вечно с книжкой... Одевалась очень скромно, бедно. Никогда не получала писем ни от кого. Ростом высокая, похожа на брата. Замуж не вышла, готовить не любила. Любила кино и театр, но не говорила о своей одинокой судьбе. Хорошо знала о том, что её брат упоминается в книгах».

Татьяна Баженова добавляет: Варвара Ивановна очень любила шоколадные конфеты и тратила на них большую часть своей зарплаты. Краевед рассказывает, что в Петрограде у юной Вари был вроде бы жених, и она всю жизнь таила некоторую обиду на брата за то, что тот увёз её с берегов Невы.За несколько лет до войны к ней приезжали два каких-то человека, выпросили фотографии, какие-то бумаги и мелкие личные вещи брата. Но главную ценность — рукопись с картой — она им не отдала.

«После войны она давала мне её читать, — рассказывала Надежда Иванова, — раза четыре я её перечитывала. Предлагала мне взять эту рукопись, говоря: «Возьми, сохрани, чувствую себя уже больной». Но я почему-то постеснялась, о чём потом очень пожалела, когда рукопись после её смерти не нашлась. Хоронили Варвару Ивановну на сборы дома младенца».

НАЙДЁТСЯ ЛИ РУКОПИСЬ?

Умерла младшая сестра полярника Альбанова 26 октября 1969 года. Эмфизема лёгких. Похоронена на Троицком кладбище. А в личном архиве краеведа Татьяны Баженовой есть ещё один важный документ — письмо от Клавдии Судьиной, полученное в 1981 году. Цитата: «Варвара Ивановна жила с матерью... Познакомились мы на работе. Вскоре мама её умерла, и Варвара Ивановна совсем пала духом. Мне стало её очень жалко, и я предложила ей жить с нами». Из этого письма стало ясно, как Альбанова с улицы Урицкого, 104, где проживала раньше, оказалась на Мира, 38, где и закончила свой путь.

Татьяна Баженова сумела найти у её бывших соседей даже сундучок знаменитого полярника (сейчас хранится в краеведческом музее). Он и первое издание книги «На юг к земле Франца-Иосифа» стали основными экспонатами выставки, посвящённой Валериану Альбанову, которая состоялась в 2005 году в Литературном музее. Краевед даже сняла любительский документальный фильм о полярнике и его семье.

Больше 40 лет Татьяна Ильинична занимается этой темой. Очень жалеет о том, что не сохранилось ни одной фотографии Варвары Альбановой (она не любила сниматься). До сих пор старается посещать её могилу. Разыскала документ о том, что эта женщина как пединструктор была награждена медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.». И очень надеется на то, что рукопись полярника Альбанова когда-нибудь всё же найдётся.

Интересно

Девиз романа — «Бороться и искать, найти и не сдаваться» — это вовсе не придуманная Кавериным мальчишеская клятва, а заключительная строка из стихотворения поэта Альфреда Теннисона «Улисс»: «Но воля сподвигает нас с силой оставаться,Бороться и искать, найти и не сдаваться!»

Память

В честь героического полярника названы:

- танкер «Штурман Валериан Альбанов»

- гидрографическое судно ледового класса «Валериан Альбанов»

- мыс Альбанова на острове Гукера в архипелаге Земля Франца-Иосифа

- остров Альбанова вблизи острова Диксон в Карском море

- ледник Альбанова на острове Октябрьской Революции в архипелаге Северная Земля

- теплоход академии водного транспорта

- арктический челночный танкер «Совкомфлота»