«Кто-то в этой семье должен был выжить»: история Елены Астафьевой

Готовить этот материал — расшифровывать интервью, править текст — мне было физически тяжело. Читать вам тоже будет непросто. Здесь много боли и однокоренных к ней слов.

Это история красноярской журналистки Елены Астафьевой. Её семью в городе знают и ценят. Отец — Юрий Павлович — мастер спорта по вольной борьбе, известный тренер. Брат Дмитрий был ведущим популярной телепрограммы «Коробка передач».

Лена всегда оставалась в тени. Четверть века она спасала близких. Это была война без всякой надежды: обнаруженное у её матери и брата редкое генетическое заболевание мучительно, но неизлечимо. Отец тоже сильно болел.

«Очень трудно, когда ты-то не инвалид, но ограничен вместе с ними», — признается Елена.

Как не разучиться улыбаться, когда ты здоров, но живёшь в больничной палате? Как сохранить веру, когда твои родные страдают и умирают? Где искать энергию, когда её давно нет? Монолог Елены Астафьевой об этом, а еще о любви, свете и благодарности.

«У нас были очень дистантные родители»

— Началось всё с мамы. Когда мы с братом ещё учились в школе — мне 15 было, Димка уже заканчивал, — у нас начала непонятно чем болеть мама. Диагностировали болезнь лет через 15 только. Лечили неизвестно от чего, ставили кучу левых диагнозов, состояние усугубили.Это было тяжёлое нейродегенеративное заболевание — хорея Гентингтона. Оно редкое и в целом в мире, не только в России, плохо диагностируется. И нигде пока не лечится. Ну а в России совсем с этим сложно.

Хорея Гентингтона дебютирует в зрелом возрасте, от 30 до 40, и у мамы, и у Димы произошло по классике. У мамы — в районе 40 лет. Стала плохо двигаться, падать. Депрессии, уход в себя. Довольно быстро она потеряла осознанность. Не смогла работать. Отец неплохо зарабатывал, он мог содержать семью.

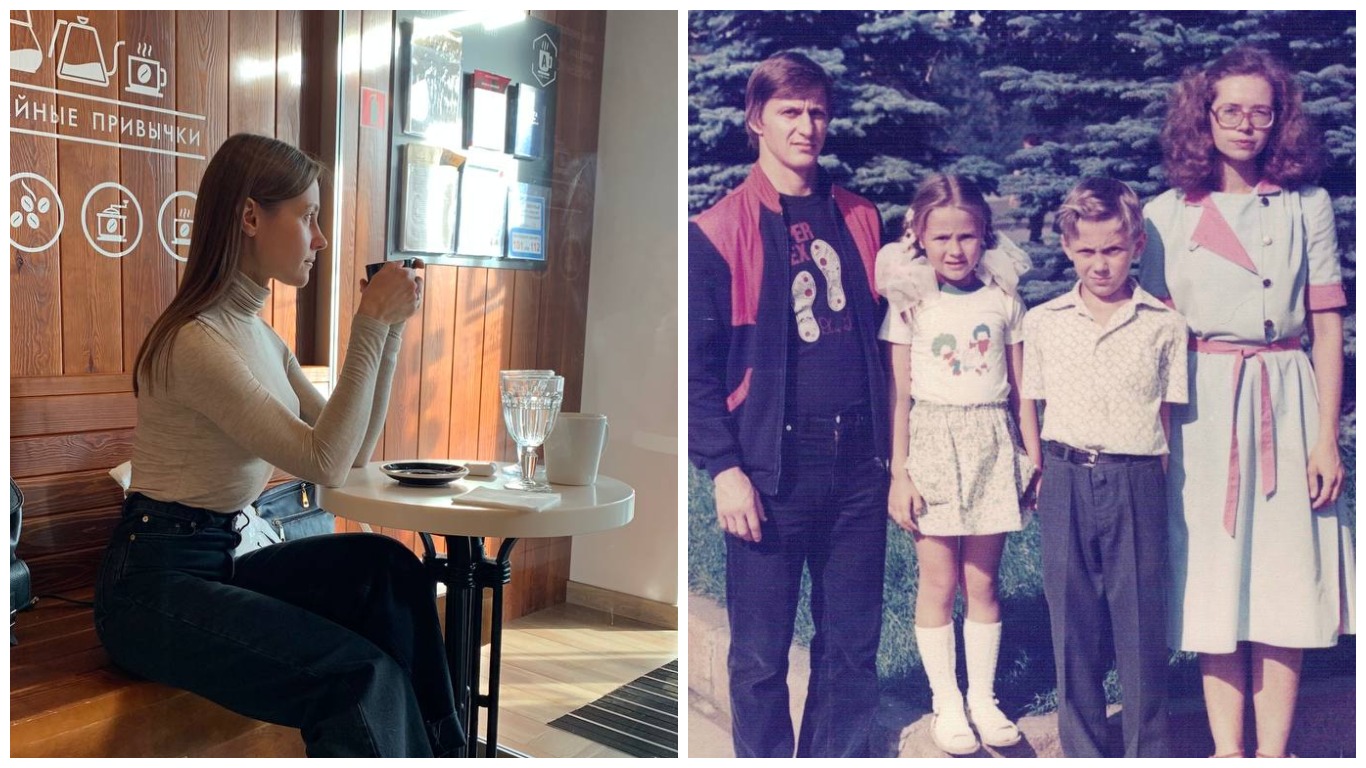

Фото: Дмитрий с родителями в Крыму

Мама сама пережила в детстве тяжелую трагедию. Ей было девять лет, когда у нее погибла мама. Самый конец декабря, все ждут Новый год, и вдруг мама не приходит с работы, и вскоре её привозят в гробу. Попала под машину — и насмерть.

Мамин отец их с сестрой увёз из Хакасии в Назарово. Начал пить, начались мачехи. Такая классическая падчерица по большому счёту. Мама мамой-то быть и не научилась.

При всей внешней благополучности до маминой болезни наша семья счастливой не была. Мама всегда была очень в себе. Отец был человеком жёстким, плюс бесконечные командировки. Он был таким общественником, очень уважаемым коллегами и друзьями. А к семье он близок не был.

Фото: Юрий Павлович с детьми

У нас были очень дистантные родители. При этом нам с Димкой часто говорили: вас так хорошо воспитали… Я на это всегда внутренне улыбаюсь. Мы сами как-то вот так воспитались.

В какой-то момент мы пришли к Богу. Может быть, и это что-то структурировало в нас. Хотя не знаю… Я слышала интересную мысль у одного психолога христианского: если хотите увидеть самое большое количество невротиков, придите в православный храм. Так вот, начинали ходить в храм мы вместе с мамой.

Мама, ввиду болезни, не держалась на ногах: где-то упадёт, где-то споткнётся, где-то платок собьётся на голове, и ей трудно поправить. И ей бабушки церковные, которые всё знают: «Да вы пьяная!» Она — в слёзы… А мы какими-то волонтёрами тогда были — мама, Дима и я. У нас был такой пул — несколько стареньких неходячих бабулек и инвалидов. Мы, как пионеры, ходили к ним по очереди несколько раз в неделю, читали акафисты, приносили продукты, про Причастие договаривались. Но вот маму те бабушки из храма выкинули...

Потом она достаточно быстро вообще ходить перестала, но мы с Димкой её причащали, батюшка приезжал. А Дима, к слову, уже сам оказавшись в состоянии глубокой болезни, до последнего, пока мог хоть как-то ходить, навещал нескольких из тех инвалидов. И, как это ни иронично, — есть в их числе такие, кто сейчас здоровее его. Иногда пишут мне, интересуются, как брат…

«Я не знаю, есть ли во мне этот патологический ген»

— Когда мне было 23, заболел отец. Его просто с тренировки увезли на скорой, и нам об этом сообщили. Очень резко. Хорошо, что знакомый врач подключился, а то мы бы его тогда и похоронили. Почему-то ему не делали УЗИ почек. А когда сделали, оказалось, что там некроз полный, почки не работали несколько дней. Начали быстро детоксикацию проводить, аппарат искусственной почки. Ему спасли жизнь, но он шесть лет промучился. Неудачная трансплантация, 18 больших операций. Отец безумно любил свою работу, его до последнего Дмитрий Георгиевич Миндиашвили держал в ШВСМ на тренерской ставке, хотя папа был инвалидом первой группы. Это особенность Миндиашвили, он всех своих поддерживал до конца, а папа был его правой рукой. Вопреки КЗОТу, что-то придумывали, чтобы отца не увольнять.

Так вот, папу увезли на скорой, и командировки сменились на бесконечные госпитализации. Как мы его дома не видели, так это и осталось. Но мы с ним сблизились за время его болезни. Он был до конца в сознании, но немощен. Видеть, как человек из такого атлета (хоть мы и не были близки, но я же видела, какой папа красавчик и как его ценят и любят) вдруг хоп — и превращается в старичка, обмотанного трубками.

Ушёл папа тяжело — атипичная пневмония, кома… Люди с пересаженными органами часто умирают от инфекций.

Фото: Астафьевы в Ленинграде

Папа умер весной 2009-го, а осенью маме наконец поставили диагноз. Я тогда работала на телеканале «Енисей-регион», делала сюжет, для которого нужен был невролог. В Крайздраве мне посоветовали Наталью Алексеевну Шнайдер, она тогда была завкафедрой медицинской генетики и клинической нейрофизиологии КрасГМУ. Я беру у неё интервью и понимаю: какая крутая... После съёмки говорю ей: «Знаете, у нас непонятно что с мамой», описываю ситуацию. Она: «Приводи на кафедру, посмотрим». Наталья Алексеевна сначала тоже не поняла, в чём дело.

Мама была под действием тяжёлых препаратов — отёкшая, не говорила, на ногах стояла кое-как и была как овощ. Её пододвинешь — она сделает шаг. Пустой стеклянный взгляд. Мы её долго выводили из этого состояния, постепенно убирая препараты и параллельно проводя дифференциальную диагностику.

Прошло несколько месяцев. Мы пришли к Наталье Алексеевне, и она мне показывает на компьютере ролик: всё на немецком языке, и там сидит женщина в коляске. Клиническая картина — ну вот мама. Наталья Алексеевна: «Как мне ни трудно тебе это сказать, но у твоей мамы хорея Гентингтона, вы с братом можете быть носителями». У меня не было оснований не согласиться, потому что с мамой всё так и было. Как с той женщиной в ролике.

Фото: Галина Алексеевна с Еленой

Гиперкинетический синдром (характерные непрекращающиеся движения в руках, ногах, в лице) делает человека декоординированным. Такие проявления хореи Гентингтона (их называют ещё «пляской святого Витта») истощают двигательную функцию. С прогрессией болезни гиперкинез сменяется обездвиженностью. Больной становится лежачим и не способным ни говорить, ни глотать, ни даже дышать.

Наталья Алексеевна уже на том приёме была готова поставить диагноз, но без генетической экспертизы не имела права. Направила всех нас сдать тест на носительство. Вероятность 50/50 для каждого ребёнка.

Признаюсь… это то, с чем я живу. Я не сдавала. И я не знаю, есть ли во мне этот патологический ген. Мне в какой-то момент и Наталья Алексеевна сказала: «И уже не сдавай, Лена. Во-первых, в твоём возрасте уже была бы клиника, к 40 годам в любом случае. Ну и кто-то в вашей семье должен выжить, будем считать, что это ты».

Я верю, что у меня нет этой болезни. Но это именно на веру, у меня нет такого: «получите, распишитесь, вы не носитель». Нам дали три теста. Дима уже тогда чувствовал себя плохо. Он анализ сдал. Через две недели пришли результаты, оба положительные. Маме уже было всё равно. А мы с Димой оба ушли в тяжёлую депрессию.

«На любое испытание даются силы его выдержать»

Пять лет назад мама умерла. Она совсем тяжёлая, лежачая была. Ухаживали за мамой мы с Димой вместе, и в этом смысле Дима большой подвижник. Я восхищалась. Мужчина — и выдерживать такое… Изо дня в день сложные гигиенические процедуры, опустим тут их подробности. Каждый день перевязки головы — мама постоянно падала и разбивала кости черепа. У неё зажила голова только когда она слегла. Она не осознавала, что вставать не надо, как-то умудрялась выпутываться из коляски, к которой мы её привязывали. Кровища, поездки на скорой.

И вот это мы разделяли с Димой, и он знал, что тоже болен. И в этом был Димкин подвиг. Он при этом работал и не роптал никогда. Он потом в интервью для программы «Светлый день» сказал, что у него бывали периоды, когда он думал, что Бог оставил его. Но лично я от него этого не слышала ни разу. Он был всегда для меня примером силы.

У Димы болезнь шла волнами — то он немножко приходил в себя, то ему становилось хуже. Бывали периоды, когда вообще не мог ничего делать, выпадал из работы. Но он всегда адаптировался к изменениям своего состояния. Всегда — до апреля прошлого года.

Фото: Дмитрий Астафьев

Летом 2019-го Димка начал впадать в кататонический синдром. Это когда человек буквально застывает. Несколько суток он не двигался и ни на что не реагировал. Это было страшно. Скорая, врачи... Я тогда испугалась, что это уже конец. Потом стало понятно, что Дима выжил, но остался где-то в астрале, и это пугало не меньше. Но тогда Дима как-то вернулся в жизнь. Правда, уже лежачим. Продолжил работать (он последние годы удалённо выполнял функции маркетолога в Краевом институте повышения квалификации работников образования и делал фильмы с ребятами из Клуба православных следопытов). До октября он пролежал более-менее нормально. А потом началось…

Сначала — одна за другой вспышки стрептодермии (это как ангина, только на поверхности тела). Потом гангрена… Это всё было очень сложно лечить. С учётом основного заболевания и того, что человек нетранспортабельный. Спасибо знакомым врачам, которые выслушивали мои описания изощрённых симптомов по телефону в сопровождении фото- и видеоиллюстраций и приезжали по необходимости. Мы лечили Диму — ему легчало. Правда, я тогда стала понимать, что сама начинаю ситуацию не вывозить. Ни физически, ни эмоционально.

Но… на любое испытание даются силы его выдержать. Как бы тяжело ни было. Я это знаю. Всегда в моменты, когда обрушивался самый трэшовый трэш, когда казалось, что всё, уже дно, случалось что-то, что давало понять: тебя Кто-то держит. Не даёт совсем отчаяться и упасть. Да, тебе не становится легко. Но ты выдерживаешь испытание. И продолжаешь жить, и даже жить с радостью. Есть, значит, какой-то промысел и насчёт тебя. Я пару последних лет с этой мыслью живу.

Вообще, пережив все «приключения» своей семьи, я уже сама должна была в психушке оказаться. Да и физическое моё состояние даёт сбои. Но Господь зачем-то меня сохраняет. Понять бы — зачем? Ощущение истощённости всё же уже очень сильное.

«Самое удивительное: симптомы хореи Гентингтона у Димы почти ушли»

Прошлой весной Дима потерял связь с реальностью. Это самое большое потрясение для меня за всю жизнь. Дима для меня был самым близким, самым любимым человеком. Я никого не любила так, как брата. И он меня ценил очень и, безусловно, любил...

Были разные стадии проживания этого потрясения. Сначала шок. Временная дебилизация, есть такой термин. У человека временно отключаются чувства. Выстрелили тебе в голову — ты даже боль не будешь чувствовать, ты будешь искать, чем кровь остановить.

И вот в момент, когда Дима ушел в неосознанность, это была шоковая дебилизация. Быстро решаешь: положить в больницу, откорректировать лечение, уладить срочные вопросы. Потом ты это разруливаешь и понимаешь, что уже неделя-две, а ты с Димой не разговариваешь. И ты привозишь ему телефон, а он не хочет тебе позвонить и поболтать. Ты пишешь ему записку, а он не реагирует. Это такое новое осознание: пустота. И понимание новой свалившейся ответственности: теперь всё, теперь ты — его голова, ты — его опекун.

Фото: Дмитрий Астафьев, февраль 2020 года

Потом ты со всем этим смирился, урегулировал, есть расписание платежей, контактов с врачами, всё выстроено в структуру. Ты уже привык… Но с конца августа я начала сильно скучать. По родному человеку, другу, брату. Я до сих пор не могу не плакать, когда об этом говорю.

Самое удивительное: симптомы хореи Гентингтона у Димы почти ушли. Это уникальная ситуация. Я не знаю, было ли такое еще с кем-то в мире. Человек лежачим был. А сейчас даже ходит. С этим вот пустым взглядом. Господь дал Диме облегчение. Не знаю, стоит ли об этом рассказывать… Но, по большому счёту, реально облегчение.

Я прихожу к нему: «Как ты себя чувствуешь?» — «Хорошо». «Чем занимаешься?» — «Общаюсь с Богом. У меня всё хорошо. Ничего не болит». На минуточку — человек длительное время был на трамадоле, чтоб хоть как-то смягчать адские боли.

Мне неловко обо всем этом говорить, я хочу светлый образ Димки сохранить, поэтому вижу подходящей формулировку — ушёл в неосознанность. Но почему хорея Гентингтона сменилась вот таким состоянием?

Я не знаю, что сейчас происходит с Димой и зачем. Это кажется мне бессмыслицей, но я не думаю, что Бог жесток и бессмысленные вещи людям посылает.

«В каждом моём дне много поводов говорить спасибо»

Не знаю, стоит ли тут обо мне… Да, всем моим близким было тяжело. Но я параллельно с ними это «тяжело» проживала, не имея права на собственную жизнь. Очень трудно, когда ты-то не инвалид, но ограничен вместе с ними. И, как правило, раньше все всегда интересовались ими: как мама? Как папа? Как Дима? А мне всегда хотелось, чтобы кто-то спросил: а ты как, Лен? Как справляешься?

Кстати, теперь именно так. Меня всё реже спрашивают про Диму и всё чаще — про меня. И помогают теперь мне. Это тепло. Я бесконечно благодарна всем, кто поддерживает меня сейчас.

Где я беру силы? Я умею замечать хорошее даже в мелочах. Я этим спасаюсь. Помню, карантин начался, я иду к Димке в наушниках по этим пустым улицам. И солнце такое… Так легко, так красиво, и мне так нравится то, что я слышу в наушниках. Сейчас приду к брату, мы с ним поговорим… И я ловила счастье в этих моментах. Это может абсурдным показаться. Но ты этим держишься.

Я очень потрудилась над собой последние год-полтора. Не сказать, что я депрессивно была настроена, но по мне видна была боль. Сейчас я почти не транслирую эту боль в пространство. А раньше она прямо считывалась. Сейчас Бог дал мне пожить отдельно от Димки, это всё-таки проще. Когда ты живёшь постоянно в больничной палате, реально можно свихнуться. Сейчас же нам помогает замечательная сиделка Наташа — спасение моё…

Моя большая идея — моя фирменная выпечка. Мне Дима всегда говорил, что это мой талант и мне надо нести это в мир. Ничего из того, что я пеку, я не взяла ни в каком интернете. Я инженер-технолог по образованию, пищевая промышленность. Изучала нутрициологию. Мне интересно сочинять, интересна вот эта крафтовость. Я не уверена, что из этого возможно сделать бизнес, хотя хотела бы монетизировать как-нибудь. Может, я напишу книгу или создам красивый кулинарный блог. Мне нравится этим заниматься. Это красиво, вкусно, полезно.

Фото: Елена Астафьева

Я занимаюсь спортом. Пошла в спортзал, когда не стало мамы, в 35. Мне кайфово тренироваться. Мне это помогает хорошо выглядеть. Пусть стартовала я в спорте поздно и через серьёзные травмы, сейчас у меня всё нормально получается, а понимание, что мой организм заточен быть сильным, очень подбадривает.

Кот у меня удивительный. Сиамо-ориентальной породы. Я, когда переезжала от Димы, оставила ему кота в качестве животного-компаньона, они сильно сдружились. И кот ждал Диму из больницы, как Хатико. А когда Димка вернулся домой, кот понял, что контакта нет, и стал чахнуть.

Фото: с котом сиамо-ориентальной породы

Ориенталы — это не коты, которые гуляют сами по себе, им нужен постоянный контакт. И вот он Димку ждал, а Димка не дал ему тепла… В общем, я забрала своего дивного зверя.

Я очень люблю солнце. Оно даёт мне ресурс. Даже вот эти вот солнечные зайчики на стенах. Я любуюсь, и мне от этого светло внутри.

Я всё ещё мечтаю о своей семье. Это из разряда чуда уже, мне 40 лет. И перспектив в этом вопросе пока не видно. Раньше, когда знакомилась с кем-то, когда узнавали, какая у меня ситуация, — со мной элементарно переставали общаться. Даже говорили: как с тобой общаться, ты всегда занята, ты часто грустишь. В общем, отношений у меня как-то и не было. Мечтаю реализовать то, что я умею. Хочется, чтобы детскими ручками те же печеньки делались… Мне хочется стать мамой. И делать что-то красивое и при этом нужное.

Очень хочу создать ресурс — сайт, может быть, фонд, который помогал бы родственникам людей с редкими заболеваниями. Для общения, обмена информацией. Я столько пережила, столько знаю про это — мой опыт наверняка будет полезен кому-то. Но в одиночку я такой ресурс не потяну, нужны единомышленники.

Фото: Елена Астафьева

Я вижу, что чудеса происходят. Надеюсь, еще случится то, что поможет мне ожить. Мне хочется что-то для мира сделать. Я сделала много хорошего для своей семьи, но зачем? Никто не выжил. Никто не выздоровел. Это невозможно было не делать. Но это реально был какой-то подвижнический труд, как работать в доме инвалидов. Но там зарплату платят, и люди сами решаются на такую работу, это их выбор. А ты и не выбирал, и зарплату не платили, а ты всю жизнь так проработал. Возможно, реализовать какие-то мои планы было бы легче, если определить Диму в социальное учреждение, где за ним будут ухаживать. Но ни я, ни он к этому не готовы. И технически это непростой момент, и философски. И я, признаться, уже вообще не понимаю, что делать в нынешней ситуации. Не знаю, как правильно…

А в Димке и сейчас Свет. Что-то в нём ангельское есть. Он теперь совсем отстранённый. Но и теперь я ловлю себя на потребности прийти к нему, чтобы рядом с ним поплакать, он иногда на какие-то мгновения включается в реальность, и я тогда чувствую утешение.

А ещё, я часто в последнее время слышу от разных людей слова «спасибо тебе за брата» или «спасибо тебе за пример стойкости» или «вы с братом такие крутые». И часто думаю о том, что мне в наследство от брата достались удивительные друзья. И это утешает тоже.

В каждом моём дне есть много поводов говорить спасибо. И поэтому я держусь.