Бой на Диксоне - история подвига

Диксон стал единственным местом за Уралом, где произошло сражение Великой Отечественной войны.

Недавно в электричке услышала, как пожилой человек говорил: “Слава Богу, в Сибири не было войны”. Но это не совсем так. Великая Отечественная затронула и Красноярский край. В этом можно убедиться, посетив музей “Мемориал Победы”. Недавно там побывали активисты городского совета ветеранов.

Диксон стал единственным местом за Уралом, где произошло сражение Великой Отечественной войны. Несколько десятков человек готовы были биться до последней капли крови за свою Родину.

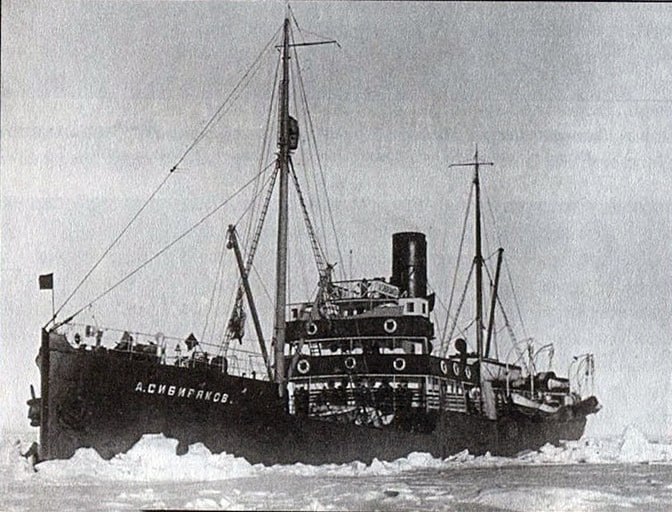

В 1942 году немцы привели в действие план боевой операции Wonderland — “Страна чудес”. Он предусматривал глубокий рейд в советскую зону Арктики для атаки судов, идущих Северным морским путём. В путь отправился тяжёлый ледокольный крейсер “Адмирал Шеер” с мощными орудиями с экипажем более 900 моряков. В Карском море “Шеер” 25 августа встретился с нашим грузовым пароходом “Александром Сибиряковым”, который фашисты расстреляли своими мощными орудиями 280-го калибра. Корабль с не спущенным перед врагом флагом ушёл под воду. “Мы были удивлены сопротивлением русского судна, — вспоминал немецкий матрос из экипажа фашистского линкора. — Ведь моряки были обречены, никаких шансов у них не было…”. Храбрый “Сибиряков” был потоплен, но успел сообщить по радио о рейдерском захватчике, который тем временем отправился к Диксону. Немцы рассчитывали разрушить в порту сооружения и склады, уничтожить радио- и метеостанции, уничтожить суда. Но на Диксоне готовились к встрече врага. Подошли сторожевой корабль “Дежнёв”, имевший пушки и пулемёты, корабль “Революционер”. На берегу установили батарею 152-миллиметровых гаубиц. Оперативно были созданы противодесантные дружины, вооружённые несколькими десятками винтовок, двумя пулемётами и мелкокалиберными противотанковыми пушками.

“Шеер” появился в зоне видимости ночью с 26 на 27 августа. Навстречу ему из бухты Диксон вышел “Дежнёв” и вступил в бой. Получив несколько пробоин, наше судно сумело отойти и сесть на мель, чтобы не затонуть. С земли “Дежнёва” поддержала артиллерия.

“Шеер” пытался подойти к порту сначала с южной стороны, затем с северной. Но везде получил отпор и отказался от первоначальной идеи высадить десант. Немцы обстреляли остров — попали в несколько домов, в склад с дизтопливом, повредили радиостанцию, несколько зданий в посёлке. Снаряд попал в бочки с горючим, оно загорелось, затягивая небо чёрным дымом. Решив, что советская база в Карском море разгромлена и с Диксоном покончено, враг отбыл на запад. Но уже через двое суток после сражения радиоцентр, обеспечивавший движение судов в Арктике, возобновил работу...

В музее “Мемориал Победы” отражены многие события Великой Отечественной войны. Есть и информация о бое за Диксон. Также посетители могут узнать о работе воздушной трассы Алсиб — по этому маршруту перегоняли американские самолёты из США в СССР.

Решение о строительстве трассы было принято в октябре 1941 года. Подготовительные работы заняли девять месяцев. В СССР построили 17 аэродромов, в США и Канаде — 15. Поставка авиатехники по лендлизу (с английского — “давать взаймы”) началась осенью 1942 года. Маршрут протяжённостью 6 500 километров проходил из Фернбекса через Берингов пролив, Чукотку, Якутск. Конечной точкой был Красноярск. Бомбардировщики и транспортные самолёты обычно перегонялись поодиночке или по два-три, истребители же, как правило, группами, которые вели лидеры.

Работа перегонщиков была трудной и опасной. Перелёты проходили в сложных условиях малоизученной местности, часто при отсутствии видимости земли. Зимой большой проблемой было обледенение крылатых машин в полёте, а летом трудности создавали лесные пожары. Дым застилал внушительные участки трассы, видимость резко снижалась. Американцы говорили, что в таких условиях могут летать либо сумасшедшие, либо русские.

Чтобы лётчикам было проще ориентироваться, на заводе № 327 (НПП “Радиосвязь”), эвакуированном из Ленинграда в Красноярск в 1941 году, создали радионавигационные маяки “Колба”. Это позволило свести к минимуму потери самолётов и совершать лётчикам так называемые слепые посадки.

Из-за морозов у перегонщиков самолётов возникали трудности и на земле. Для запуска мотора в сильные холода приходилось прогревать его перед стартом. С Аляски для этого доставляли портативные бензиновые подогреватели. Но в сибирскую стужу их мощности не хватало. Более эффективными оказались обычные металлические бочки, в которых горели дрова.

В Красноярске авиатехнику сдавали военной приёмке ВВС. Бывало так, что на аэродроме одновременно находилось до 200 самолётов. После техосмотра, ремонта их отправляли на фронт.

Трасса была расформирована в октябре 1945 года. За три года её работы лётчики перегнали 8 094 самолёта, перевезли 124 966 пассажиров, 14 226 тонн грузов и почты. Были и потери. За время существования Алсиба на территории, обслуживаемой советской стороной, произошло 44 катастрофы, в которых погибли 113 авиаторов. Поисковая работа на местах лётных происшествий ведётся до настоящего времени.

В тему

На площади около музея “Мемориал Победы” установлены орудия — экспонаты. Среди них — зенитная установка К-61, которую производили для фронта на заводе “Красмаш”. Всего же на этом предприятии за годы Великой Отечественной войны выпустили 26 тысяч пушек различных систем, более пяти тысяч миномётов, 220 тысяч крупных авиабомб, 3 500 морских мин.

В Красноярск в военное время были передислоцированы 29 предприятий из западных регионов СССР. На заводах выпускали необходимые фронту оружие, машины и оборудование, горюче-смазочные материалы, одежду, продукты питания. В нашем городе была организована сеть госпиталей, где принимали раненых. Всем чем могли обеспечивали воинов сибиряки, приближая Победу.

Одним из проявлений патриотизма стало массовое движение по оказанию помощи фронту. На производство вооружения (танков, самолётов, артиллерии) перечислялись деньги, заработанные на воскресниках и “оборонных” сменах. Фонд обороны в значительной мере пополнялся за счёт личных сбережений красноярцев. На протяжении всей войны проходил сбор тёплых вещей и подарков для фронтовиков.

Автор: Нэля Лактионова