«В театре не должно быть тихо и спокойно»: Пётр Аникин — о том, сложно ли руководить творческим коллективом и может ли директор вмешиваться в творческий процесс

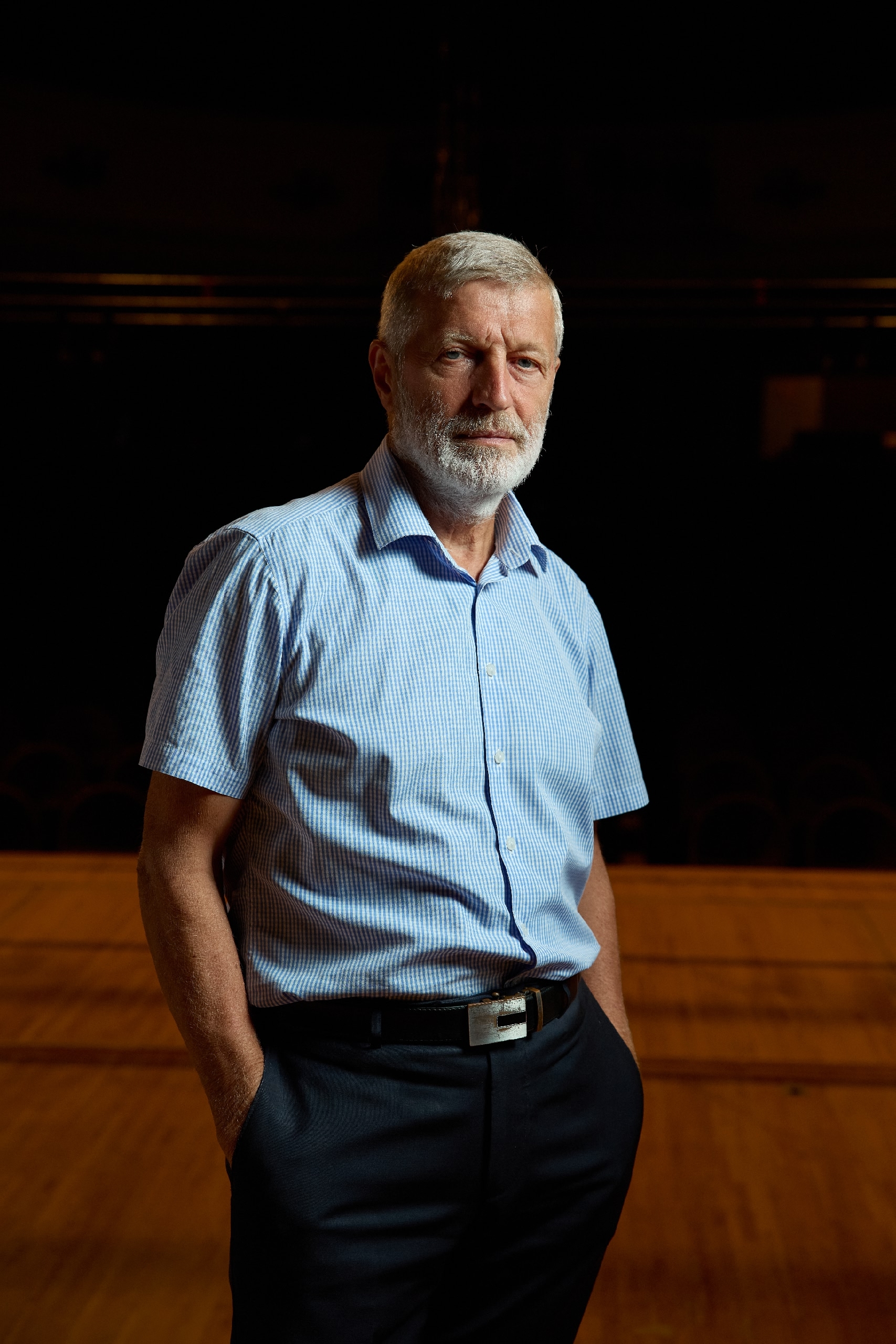

Интервью с директором Красноярскиого драматического театра имени А. С. Пушкина

По первому образованию Пётр Аникин — штурман. Но его жизненный путь оказался связан не с рекой или морем, а с миром искусств. Уже более двадцати лет он руководит Красноярским драматическим театром имени А. С. Пушкина и до этого многие годы работал в сфере культуры.

Из армии — в артисты

— Пётр Анатольевич, представляли ли вы в юности, что когда-нибудь станете директором театра?

— Вообще после восьмого класса я пошёл в Красноярское речное училище. Окончил его с красным дипломом, получил специальность штурмана. Про театр даже не думал, ушёл служить в морфлот. Пока три года служил, здесь в 1978 году открыли институт искусств. И отец прислал мне памятку: как туда поступить. Вот так резко моя судьба изменилась.

— А по Енисею-то вы успели походить?

— На практике. Проходил её на пассажирском теплоходе “Антон Рубинштейн”.

— Почему отец решил отправить эту памятку, видел в вас талант?

— Он долгое время работал артистом музыкальной комедии. С нами не жил, они с мамой разошлись… Но, видимо, хотел, чтобы я продолжал творческую династию.

Хотя профессия у меня была хорошая, и тогда речникам платили достойно. Тем не менее я подал документы на актёрский факультет, попал в допнабор — в основной не успел. Отучился четыре года и по распределению отправился в Минусинск.

Там отработал 16 лет. Сначала года три был артистом, а параллельно — помощником режиссёра, заведующим труппой. Потом пошёл по административной линии — в заместители директора. Хотя и режиссурой пытался заниматься, поставил в Минусинске спектакль. А в 1991 году стал директором театра. Как раз была перестройка…

— …Сложные времена для культуры.

— Интересные. Когда совсем не было денег, мы крутились как могли. Использовали взаимозачёты. Выдавали зарплату мясом, колбасой, водкой, сахаром, мебелью… Чего только не происходило.

— В 1999-м вас пригласили в Красноярск?

— Да. Тогда пришёл Александр Лебедь (стал губернатором Красноярского края. — Ред.). Сменилось руководство краевого управления культуры, в те годы оно ещё не было министерством. И новый начальник управления пригласил меня на работу. Мы с супругой, она у меня актриса, с удовольствием вернулись в Красноярск. А через пять лет Игорь Яковлевич Бейлин ушёл с поста директора театра Пушкина. Я сказал: “Хочу вернуться в театр. Я не чиновник, это не моё”.

— Здесь тоже попали в непростой период: реконструкция, строительство дополнительных корпусов театра…

— Прежде всего этого Игорь Яковлевич оставил мне 20 миллионов рублей долгов. В такой ситуации находился театр. Но тогда мы больше взаимодействовали со спонсорами, в этом плане было полегче. До 2014 года нам много помогали: и банковские структуры, и предприятия. Потом их доходы ушли в Москву. Сегодня в основном помогают детям, но я это понимаю: так нужно.

В общем, благодаря спонсорам погасили долг. А потом наступил весёлый период реконструкции нашего исторического здания. Жизнь кипела. Нам повезло: сложилась очень дружная команда. Представители краевого правительства, депутаты, Алексей Михайлович Клешко — нам помогали все… Строители, сотрудники театра — мы все были заинтересованы в результате.

Хотелось, чтобы получилось красиво, чтобы всем понравилось. Чтобы появились современные технические возможности. И чтобы за эти три года мы не потеряли артистов, не потеряли наш театр. Поэтому коллектив работал на самых разных площадках. Нам помогали другие театры, ДК. Целый ДК “Правобережный” нам отдали, чтобы мы могли там базироваться.

Благодаря Александру Уссу удалось получить финансирование для второй части реконструкции: строительства второго блока и площадки “Пушка плюс”. Снова наступили весёлые времена. Добиваться, доставать, контролировать, помогать… Но мне нравилось работать в этой команде. И со строителями мы уже подружились. Понимали друг друга, сделали общее дело. И получили современный театр.

Когда московские коллеги приезжают, то отмечают: мало театров имеют рядом собственные склады, где хранятся декорации, помещения, где шьют костюмы, работают бутафоры. А у нас и новая сцена появилась, и площадка на крыше. И двор мы осваиваем. После трёх лет скитаний такая активная работа пошла!

“Пушка плюс” дала нам возможность экспериментировать. Ребята приходят, актёры, говорят: хочу это попробовать. Пожалуйста! Такой творческий заряд появился. Моя задача — поддерживать его.

В репертуаре — баланс

— Трудно управлять коллективом творческих людей? Говорят, что артисты капризные.

— Есть своя специфика, конечно. Но они не капризные. Уважать и любить надо каждого сотрудника театра. Но на сцену выходят актёры, надо налаживать с ними особый контакт.

— Какие планы, задачи ставите сейчас перед собой как перед директором?

— Самое ближайшее — достойно отметить 150-летие. Очень хочется соответствовать этой дате. Столько поколений актёров создавали этот театр, его традиции. Только представьте: мы открылись в далёком 1875 году!

Сохраняя традиции, театр должен быть интересным современному зрителю. Чтобы человек переживал, сочувствовал, обязательно что-то брал для себя. Чтобы мы не стояли на месте, постоянно появлялось что-то новое. В театре не должно быть тихо и спокойно.

— Каждый год театр радует премьерами. Насколько сложно с точки зрения управления, чтобы эти премьеры состоялись?

— Самое главное — правильно выбрать материал. Обычно за репертуар отвечает главный режиссёр, также завлит предлагает какие-то варианты. Но прежде мы собираемся вместе, оцениваем потребности театра. Допустим, давно не было новой сказки. Значит, надо найти такой материал, чтобы дети смотрели с интересом. Это первое.

Второе — определить постановочную группу. Опять же формируем её с главным режиссёром. Выбираем режиссёра, уже от него — художника, композитора… И, наконец, определяем источник финансирования. Вообще, на большой сцене ежегодно нужно ставить хотя бы три спектакля. И на новой сцене — примерно пять. Но всё зависит от того, насколько хватает средств.

— Премьеры финансирует краевое правительство?

— Есть социальный творческий заказ, его финансирует край. Как наш учредитель он имеет право определять критерии, тематику. А мы смотрим, какой материал можем под них предложить. В год таких получается один-два спектакля. Остальные — за счёт наших доходов и возможностей.

— Директор участвует в выборе артистов?

— Нет. Это дело главного режиссёра. И режиссёр, который приезжает, если он знает театр, может сказать: хотел бы с этими артистами работать.

— Как вы считаете: театр должен идти на поводу желаний зрителей или воспитывать? На что прежде ориентироваться при составлении репертуара?

— Конечно, мы должны воспитывать, продвигать что-то своё. На практике, говоря очень грубо, исходим из принципа 50 на 50. Половина — классика, что-то из школьной программы. Вторая часть — комедии, что-то лёгкое, развлекающее. Понимаем, что иногда зритель хочет прийти в театр, чтобы просто отдохнуть. Но соблюдать баланс надо. Нельзя совершенно идти на потребу публике, иначе театра не будет.

К слову, по большому счёту организаторы антрепризы этим занимаются. Собирают известных актёров, играют какую-то комедию, показывают по городам, собирают деньги. Но мы так не можем, нам надо быть выше.

— Директор на каком этапе смотрит новый спектакль?

— Иногда заглядываю на репетиции. Но всё-таки прихожу на генеральный прогон. Мне нужно понимать, что получилось, берёт или не берёт спектакль, интересно ли мне как зрителю.

Хочу поймать свои эмоции, впечатления, чтобы потом составить какое-то представление о спектакле. А если раздёргивать репетициями, потом не создаётся общее впечатление. Ведь уже какие-то куски видел, а мне хочется полностью.

В принципе, рекомендуется смотреть примерно пятый показ. Когда спектакль уже немного состоялся, актёры притёрлись друг к другу.

— А может директор сказать: нет, мне это не нравится?

— Нет. Я могу главному режиссёру это сказать, но не труппе. У нас есть худсовет, он принимает каждую премьеру. Там откровенно обсуждаем: получилось или нет. Но артистам говорить такое нельзя, им на следующий день премьеру перед зрителем играть.

В советское время была сдача спектакля на коллектив. Представляете: сегодня сыграл такой прогон, а завтра премьера. А коллектив по косточкам так разобрали, что непонятно, как завтра на сцену выходить. И я проходил через это. Тогда нам режиссёр говорил: забудьте всё, что услышали. За ночь ведь постановку не переделать.

Любовь зрителей — награда

— Что бы вам как зрителю хотелось увидеть на сцене театра?

— Хочется, чтобы было побольше эмоциональных постановок, заставляющих сопереживать. Мне ближе психологический театр. Я учился в институте, где была русская психологическая школа.

— Какой он — зритель Красноярского драматического театра?

— Очень доброжелательный и интеллигентный. В конце спектакля красноярцы обязательно встают, хлопают. В других городах зачастую такого нет.

Конечно, большая часть наших зрителей — женщины. Если бы не они, не было бы театра. Она приходит, мужа, ребёнка, друга приводит. Женщины более переживающие по сути, им нужна такая эмоциональная разрядка. Спасибо нашим представительницам прекрасной половины за то, что они есть!

— У театра множество наград. А какая для вас самая значимая?

— Самая первая — любовь зрителя. Это главное. И, конечно, две “Золотые маски”. Победа в этом конкурсе считается одной из самых престижных наград.

— Насколько сложно или просто сегодня организовать гастроли?

— На гастроли нужно ездить обязательно, чтобы артисты не закисали на одной площадке. Новые города — новые эмоции, опыт, интересы.

К сожалению, сейчас это очень затратно, поэтому выезжать получается не каждый год.

Большими гастролями занимается Росконцерт. Допустим, мы договариваемся с омским театром. Предлагаем его директору: давайте на будущий год вы к нам, а мы к вам. Подаём заявку в наше министерство, если край согласовывает — в Москву. И там принимают окончательное решение.

В этом году на гастроли мы не ездили. Но до этого были в Грозном. Надеемся, что в следующем получится в Белоруссию — на фестиваль “Славянский базар”. Кстати, летом были в Москве на фестивале “Театральный бульвар”. Хорошо выступили, может быть, повторим.

Вот в советское время на гастроли театр выезжал на месяц-два. А сейчас — около недели. Повторю: это затратно, но гастроли нужны коллективу.

— Какой он — обычный рабочий день директора театра?

— Прихожу примерно в полдевятого утра. Пока тихо, никого нет, просматриваю письма, бумаги на подпись. Потом начинаются звонки, встречи, совещания. По вторникам в десять утра обязательная планёрка.

Вчера к нам приезжал самаркандский театр. Встречали, перед спектаклем на сцену выходил, представлял гостей зрителям.

— Выходные бывают?

— Бывает, что в субботу и воскресенье отдыхаю, тогда уезжаю на дачу.

— У вас есть хобби?

— Не хобби, увлечение. Я очень люблю собак. Сейчас у меня их две, а было три. И ещё кот. Всех подобрали на улице.

— Вы считаете себя везучим, удачливым человеком?

— Думаю, да. У меня любимая жена, дети, работа, дело. Всё сложилось как надо. Наверное, если бы остался речником, было бы по-другому.

— Но не жалеете, что тогда изменили курс?

— Ни в коем случае.

Нюанс

Красноярский драматический театр имени Пушкина в разные годы дважды становился победителем премии “Золотая маска”. В номинации “Работа художника по костюмам” награду получила Фагиля Сельская за работу в спектакле “Мы, герои”. Лауреатом в номинации “Драма / Работа художника по свету” стал Дмитрий Зименко (Митрич) за работу в постановке “Розенкранц и Гильденстерн мертвы”.

Всероссийская национальная театральная премия и фестиваль “Золотая маска” — общественный проект, учреждённый Союзом театральных деятелей РФ. Первая церемония вручения состоялась в 1995 году.