Мозговой удар — инсульт

В России ежегодно регистрируется более 400 тысяч инсультов, то есть каждые полторы минуты у кого-то из россиян развивается это заболевание. Треть больных погибают. Из тех, кто выжил, только 20 процентов могут вернуться к прежнему труду, остальные становятся инвалидами, из них треть нуждаются в посторонней помощи. Инсульт в настоящее время становится основной социально-медицинской проблемой неврологии. Что приводит человека к инсульту и можно ли избежать этого грозного заболевания? Рассказывает профессор Светлана Шетекаури.

В России ежегодно регистрируется более 400 тысяч инсультов, то есть каждые полторы минуты у кого-то из россиян развивается это заболевание. Треть больных погибают. Из тех, кто выжил, только 20 процентов могут вернуться к прежнему труду, остальные становятся инвалидами, из них треть нуждаются в посторонней помощи. Инсульт в настоящее время становится основной социально-медицинской проблемой неврологии. Что приводит человека к инсульту и можно ли избежать этого грозного заболевания? Рассказывает профессор Светлана Шетекаури.

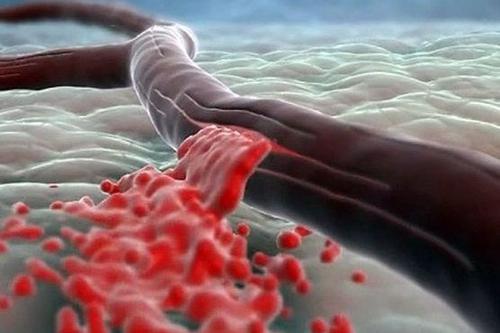

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, в основе которого лежат нарушения сосудистой системы мозга. Это может быть разрыв, спазм или закупорка одного из сосудов, кровоснабжающих участок мозга. В зависимости от этого инсульты делят на геморрагические и ишемические.

Гемморогические инсульты (кровоизлияние) — это когда разрывается сосуд и кровь попадает в полость черепа. На их долю приходится 15—20 процентов из всех инсультов. У молодых людей 20—30 лет геморрагический инсульт чаще случается в результате разрыва сосуда мозга с врождённой аномалией, когда сосуд неправильно сформировался ещё в утробе матери, так называемая аневризма. При чрезмерной физической нагрузке, сильном стрессе, даже при резком наклоне такой сосуд может лопнуть. В более старшем возрасте сосуд в мозге может разорваться, не выдержав высокого артериального давления (АД) — гипертонического криза. Геморрагические инсульты самые тяжёлые и с высокой смертностью. Обычно такой инсульт развивается внезапно и в дневное время на фоне эмоционального или физического перенапряжения. Пять процентов из таких инсультов составляют субарахноидальные кровоизлияния, возникающие при разрыве сосудов мозговой оболочки. .

Остальная часть инсультов — ишемические, обусловленные недостаточным кровоснабжением мозга в результате сосудистого спазма или закупорки сосуда тромбом. Целостность сосудистой стенки при этом виде инсульта сохранена, но ток крови снижен из-за уменьшения просвета сосуда. Чаще такое случается при атеросклерозе, когда эластичность стенки сосуда нарушена жировыми отложениями — атеросклеротическими бляшками. Бляшки увеличиваются в размере и закрывают просвет сосуда. Или на их повреждённой поверхности образовываются тромбы, которые закрывают просвет сосуда. Ишемические инсульты развиваются чаще после 40—50 лет. Как правило, в ночное время в течение нескольких часов.

Два заболевания чаще всего приводят к инсультам — гипертоническая болезнь и атеросклероз. Гипертония опасна тем, что в половине случаев этот недуг протекает бессимптомно, то есть человек не ощущает своего высокого давления, не лечится, и инсульт для него — как гром среди ясного неба. Атеросклероз — основная причина инсульта у пожилых людей. Кроме этих заболеваний в группе риска по инсультам находятся люди, страдающие сахарным диабетом, ожирением, с повышенной свёртываемостью крови — у них обычно склонность к тромбообразованию. Очень рискуют курильщики — облитерация (сужение просвета) сосудов у них идёт не только в ногах, но и в мозге. Те, кто злоупотребляет алкоголем, тоже находятся в группе риска. Именно злоупотребляют, так как небольшие дозы алкоголя к инсультам не приводят. Имеет значение наследственный фактор — чаще инсульты случаются у тех, чьи близкие родственники перенесли инсульт или инфаркт. Особо надо быть осторожными тем, кто часто испытывает стрессовые ситуации, ведь стресс, как правило, сопровождается резким подъёмом АД, а состояние сосудов на этот момент человеку неизвестно — сосуд может не выдержать напряжения.

Инсульты развиваются в одинаковой степени и у мужчин, и у женщин. В возрастной группе до 60 лет в два раза чаще инсульты случаются у мужчин, после 60 — чаще у женщин.

Инсульт может проявляться общемозговыми и очаговыми неврологическими симптомами.

Общемозговые симптомы могут возникать в виде нарушения сознания, оглушённости, сонливости или, наоборот, возбуждения, также может произойти кратковременная потеря сознания на несколько минут. Сильная головная боль может сопровождаться тошнотой или рвотой. Иногда возникает головокружение. Человек может чувствовать потерю ориентировки во времени и пространстве. Возможны вегетативные симптомы: чувство жара, потливости, сердцебиение, сухость во рту.

На фоне общемозговых симптомов инсульта появляются очаговые симптомы поражения головного мозга. Клиническая картина определяется тем, какой участок мозга пострадал из-за отсутствия кровоснабжения.

Если участок мозга обеспечивает функцию движения, то развивается слабость в руке или ноге вплоть до паралича. Утрата силы в конечностях может сопровождаться снижением в них чувствительности, нарушением речи, зрения. Подобные очаговые симптомы инсульта в основном связаны с повреждением участка мозга, кровоснабжаемым сонной артерией. Возникают слабости в мышцах, нарушения речи и произношения слов, характерно снижение зрения на один глаз и пульсации сонной артерии на шее на стороне поражения. Иногда появляется шаткость походки, потеря равновесия, неукротимая рвота, головокружение, особенно в случаях, когда страдают сосуды, кровоснабжающие зоны мозга, ответственные за координацию движений и чувство положения тела в пространстве.

Часто до того, как у больного разовьётся инсульт, могут возникнуть признаки преходящего нарушения мозгового кровообращения. На них следует обратить внимание.

Предвестники инсульта:

Внезапная, необъяснимая сильная головная боль

Головокружение, потеря равновесия или координации

Внезапная слабость или онемение какой-то части тела — лица, языка, туловища, руки, или ноги, особенно если это на одной стороне тела

Внезапное ухудшение зрения на один или оба глаза

Нарушения сознания, ориентации в окружающей обстановке

Расстройства речи

Эти ощущения внезапно возникают и исчезают через несколько минут или часов.

Распознать инсульт возможно на месте, не медля; здесь используются три основных приёма распознавания симптомов инсульта, так называемые УЗП. Для этого попросите пострадавшего:

__ У — улыбнуться__. При инсульте улыбка может быть кривая, уголок губ с одной стороны может быть направлен вниз, а не вверх.

__ З — заговорить__. Выговорить простое предложение, например: “За окном светит солнце”. При инсульте часто (но не всегда!) произношение нарушено.

__ П — поднять обе руки__. Если руки поднимаются не одинаково, это может быть признаком инсульта.

Дополнительные методы диагностики:

Попросить пострадавшего высунуть язык. Если язык кривой или неправильной формы и западает на одну или другую сторону, то это тоже признак инсульта.

Попросить пострадавшего вытянуть руки вперёд ладонями вверх и закрыть глаза. Если одна из них начинает непроизвольно “уезжать” вбок и вниз, это признак инсульта.

Если пострадавший затрудняется выполнить какое-то из этих заданий, необходимо немедленно вызвать скорую помощь и описать симптомы прибывшим на место медикам. Даже если симптомы прекратились (преходящее нарушение мозгового кровообращения), тактика должна быть одна — госпитализация по скорой помощи.

Историческая справка:

Первым упоминанием об инсульте служат описания, сделанные Гиппократом в 460-х годах до н. э., в которых говорится о случае потери сознания в результате заболевания головного мозга.

В дальнейшем Гален описал симптомы, которые начинаются с внезапной потери сознания, и обозначил их термином ἀποπληξία, “удар”. С тех пор термин “апоплексия” достаточно прочно и надолго входит в медицину, обозначая при этом как острое нарушение мозгового кровообращения, так и быстро развивающееся кровоизлияние в другие органы (апоплексия яичника, апоплексия надпочечников и др.).

Значительный вклад в понимание развития инсульта сделал Рудольф Вирхов. Он предложил термины “тромбоз” и “эмболия”. Данные термины до сих пор являются ключевыми в диагностике, лечении и профилактике инсульта. Позднее он также установил, что тромбоз артерий вызывается не воспалением, а жировым перерождением сосудистой стенки, и связал его с атеросклерозом.

Первая помощь:

При инсульте наиболее важно доставить человека в больницу как можно быстрее, желательно в течение первого часа после обнаружения симптомов. Следует учитывать, что не все больницы, а только ряд специализированных центров приспособлны для оказания правильной современной помощи при инсульте. Поэтому попытки самостоятельно доставить больного в ближайшую больницу при инсульте зачастую неэффективны.

***

При возникновении инсульта главное — скорейшая госпитализация в специализированный инсультный стационар, где сразу назначат необходимое лечение. О современных методах диагностики и лечения рассказывает врач-невролог Мария Медведева.

Постановка правильного диагноза и обнаружение точного места возникновения инсульта, а также данные объёма повреждённых тканей позволяют правильно выбрать тактику лечения и избежать более тяжёлых последствий. Помимо опроса и осмотра пациента необходимы специальные обследования как головного мозга, так и сердца и сосудов.

Компьютерная томография (КТ) — это аппарат, в котором используется рентгеновское излучение для получения чёткого, детального трёхмерного изображения головного мозга. Это исследование назначают сразу после появления каких-либо подозрений на развитие инсульта. Компьютерная томография может показать наличие кровотечения в головном мозге или объём повреждений, вызванных инсультом. Позволяет чётко отличить “свежее” кровоизлияние в мозг от других типов инсультов.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — в аппарате МРТ используется сильное магнитное поле для получения очень чёткого и очень детального трёхмерного изображения структур головного мозга. Это исследование может быть назначено вместо компьютерной томографии или как дополнение к ней. МРТ позволяет увидеть изменения в тканях головного мозга, а также объём повреждённых клеток, вызванный инсультом.

Допплер-исследование каротидных артерий — ультразвуковое исследование сонных артерий, которые являются главной магистралью, несущей кровь к мозгу. Исследование позволяет увидеть состояние артерий, а именно увидеть поражение сосудов атеросклеротическими бляшками, если таковые есть.

Магнитно-резонансная ангиография — аналогична исследованию МРТ, только в этом исследовании большее внимание уделяется сосудам головного мозга. Это исследование даёт информацию о наличии и местонахождении тромба, если таковой имеется, а также позволяет получить данные о кровотоке в этих сосудах.

Церебральная ангиография — данная процедура заключается в введении специального контрастного вещества в сосуды головного мозга, а затем при помощи рентгеновского излучения получают снимки с изображением сосудов. Это исследование даёт очень ценные данные о наличии и местонахождении тромбов, аневризм и каких-либо сосудистых дефектов. Оно более сложное в выполнении в отличие от КТ и МРТ, но является более информативным для данных целей.

У специалистов есть понятие “терапевтическое окно”, когда в течение трёх — шести часов после инсульта необходимо начать комплексное интенсивное лечение, пока ещё не погибла ткань головного мозга, оставшаяся без кровоснабжения при инсульте.

Лечение инсульта включает комплекс мероприятий по неотложной помощи и длительный восстановительный период — реабилитацию, проводимую поэтапно. Всё медикаментозное лечение назначается лечащим врачом и зависит от типа инсульта.

Ишемический инсульт. Для лечения необходимо восстановить кровоток в головном мозге. Неотложное медикаментозное лечение обычно представлено препаратами, которые разрушают тромб или кровяной сгусток, а также препятствуют дальнейшему их образованию. Лечение необходимо начать не позже трёх-четырёх часов с момента начала заболевания, чем раньше начать лечение, тем лучше.

В дальнейшем консервативное лечение инсульта предполагает длительный постельный режим, что часто сопровождается присоединением к инсульту пневмонии и пролежней и требует постоянного ухода, переворачивания больного со стороны на сторону, смены мокрого белья, кормления, очищения кишечника, массажа грудной клетки.

Поэтому в настоящее время предпочитают активное ведение таких больных, используя специальные процедуры, направленные на удаление тромба, на лечение артерии, повреждённой атеросклерозом. Сосудистые хирурги и рентген-хирурги проводят операции внутри сосудов, питающих головной мозг, под контролем рентгеновских аппаратов.

Интраартериальный тромболизис — представляет собой введение лекарства (ТАП) непосредственно в месте тромбоза сосуда. Вводят тонкий катетер в крупный сосуд бедра, откуда он будет проведён до места расположения тромба, и там будет введён препарат, который разрушит тромб.

Механическое удаление тромба — данная процедура похожа на процедуру интраартериального тромболизиса, но в отличие от него тромб не разрушается препаратом, а при помощи специального устройства вытаскивается наружу. При помощи катетера со специальным устройством захвата через сонную артерию достигается место тромбоза, производится захват тромба и затем тем же путём удаляется.

Каротидная эндартерэктомия — это хирургическое вмешательство, направленное на очистку сонной артерии от атеросклеротических бляшек: делается продольный разрез на передней части шеи, создаётся доступ в сонную артерию и производится удаление бляшек. Затем хирург восстанавливает артерию, зашивая её. Или заменяют больную артерию имплантом из вены или искусственного материала, то есть восстанавливают нарушенный кровоток.

Ангиопластика и стентирование сосудов — увеличение просвета сосуда и улучшение кровотока в сосудах, поражённых атеросклерозом. Чаще всего используется при устранении атеросклеротических бляшек со стенок сосуда. Это внутрисосудистая операция. Вводят катетер со специальным баллончиком и эластичной трубкой (стент) через крупный сосуд бедра и продвигают его до участка поражённого атеросклерозом сосуда. В месте поражения баллон надувается, тем самым увеличивая просвет, а затем в это место вставляется стент, который препятствует дальнейшему сужению стенок сосуда.

Геморрагический инсульт. Неотложное лечение направлено на установление контроля над кровотечением, а также на снижение давления на мозг.

Медикаментозное лечение эффективно в самых простых случаях и заключается в устранении причины возникновения кровотечения. Например, если кровотечение вызвано повышенным артериальным давлением, проводятся мероприятия по снижению давления. Когда кровотечение остановлено, дальнейшее лечение представляет собой соблюдение постельного режима, вспомогательное лечение и диету. Если объём кровотечения большой, то используется хирургическое вмешательство. Оно направлено на устранение причины кровотечения — восстановление лопнувших сосудов, удаление лопнувшей аневризмы. Хирургическое лечение проводится в специализированных нейрохирургических отделениях.

Хирургическое клипирование — заключается в “выключении” аневризмы из кровотока. В ходе операции нейрохирург закрепляет маленькие зажимы (клипсы) на основании аневризмы, для того чтобы кровь не попадала в неё. Восстанавливается целостность сосудистой стенки. Как следствие — восстанавливается нормальный кровоток.

Эндоваскулярная эмболизация — данная процедура представляет собой искусственное закупоривание аневризмы. Хирург-рентгенолог под контролем рентгена вводит специальный катетер через бедренную артерию, продвигает катетер до аневризмы, затем вводит катетер в полость аневризмы и через него вводит в полость специальное вещество, которое, застывая, образует своего рода тромб, закрывающий доступ крови в аневризму, чем предотвращает её разрыв и развитие инсульта.

После операций начинается процесс восстановления. Мозг человека отличается определённой естественной способностью к восстановлению благодаря созданию новых связей между здоровыми нейронами и формированию новых информационных цепей. Подобное свойство головного мозга назвается нейропластичностью и может быть стимулировано в процессе реабилитации. Одним из ключевых факторов эффективности любой программы реабилитации является регулярное выполнение тщательно организованного, индивидуально подобранного комплекса упражнений.

По степени тяжести инсульты разделяют на лёгкие, средние и тяжёлые. Лёгкий инсульт излечивается в течение трёх недель интенсивной терапии и заканчивается для больного благополучно: нарушенные функции восстанавливаются, не остаётся ни параличей, ни речевых расстройств. Статистика более тяжёлых инсультов пессимистична: каждый пятый больной умирает, 80 процентов остаются глубокими инвалидами, и только 20 процентов могут возвратиться к прежнему труду. Общий риск повторного инсульта в первые два года после первого инсульта составляет от 4 до 14 процентов. Поэтому так важна профилактика инсульта.

Профилактика

Общегосударственные меры профилактики инсультов включают в себя активную диспансеризацию больных с заболеваниями, приводящими к инсульту: с гипертонической болезнью, с атеросклерозом, сахарным диабетом и прочими. То есть такие больные должны быть под постоянным наблюдением врачей, чтобы врачи могли активно лечить их заболевание, индивидуально подбирая лечение.

Но большое значение имеют и средства индивидуальной профилактики.

Контроль артериального давления — один из самых главных пунктов, который вы можете выполнить для предотвращения развития инсульта. Если вы перенесли инсульт, то снижение артериального давления позволит избежать развития повторного инсульта.

Контролируйте свой вес. Снижение веса хотя бы на пять килограммов позволит снизить артериальное давление и содержание холестерола в крови, что в свою очередь позволит уменьшить риск возникновения инсульта.

Если у вас сахарный диабет, строго следуйте рекомендациям вашего врача для контроля глюкозы в крови.

Бросьте курить. Курение удваивает риск развития инсульта.

Узнайте, нет ли у вас мерцания предсердий, которое может быть подтверждено электрокардиографией. При наличии мерцания предсердий врач может предложить вам приём препаратов, уменьшающих свёртываемость.

При повышенной вязкости крови, когда повышен риск тромбообразования, используются два типа препаратов: антикоагулянты — снижают вероятность образования кровяных сгустков или тромбов, и антиагреганты — предотвращают образование тромбов.

Приём препаратов, улучшающих мозговое кровообращение.