«Парта школьная мне снится…»: Целых сто лет мебель в классах оставалась неизменной

Люди старшего поколения с ностальгией вспоминают свои первые школьные парты.

Тысячи первоклашек в сентябре пришли в красноярские школы грызть гранит науки. Уже не с портфелями и ранцами, а удобными рюкзачками. И на уроках они сидят за современными столами самых разных типов. А вот люди старшего поколения с ностальгией вспоминают свои первые школьные парты.

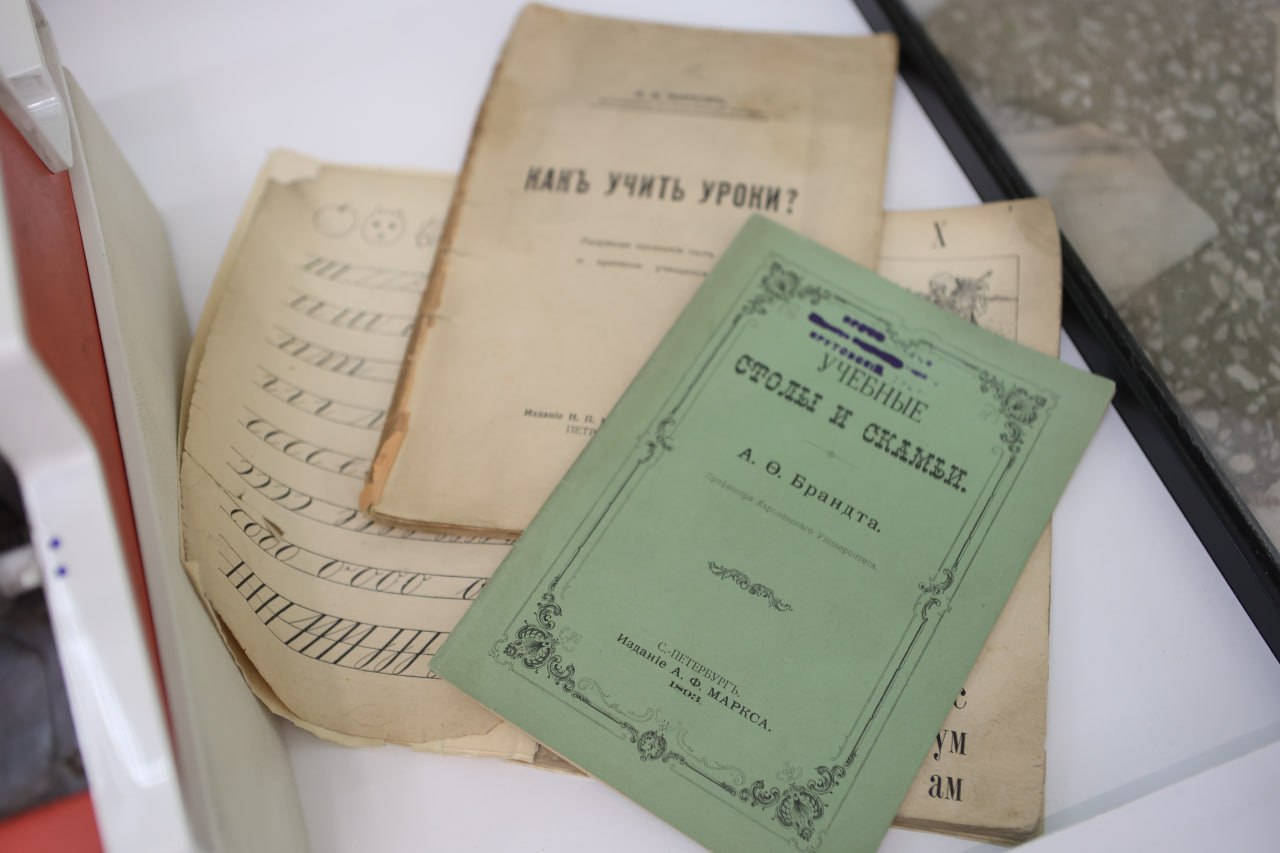

Накануне 1 сентября сотрудники музея-усадьбы Василия Сурикова обнаружили в своих фондах интереснейшее издание образца 1893 года — книжку Александра Брандта “Учебные столы и скамьи”. Эта находка подтолкнула нас обратиться к истории возникновения школьных парт в нашей стране. Вот что удалось выяснить.

В России до конца ХIX века организации учебного пространства не уделялось должного внимания. Многие дети тогда получали домашнее образование, а те, которые посещали гимназии, учились за одним общим столом. В то же время медики стали замечать, что у гимназистов сильно портятся зрение и осанка. За этот вопрос тщательно взялся гигиенист Фёдор Эрисман, переехавший в Россию из Швейцарии и принявший здесь православие. Он понял, что большинство проблем со здоровьем у гимназистов вызвано неправильной посадкой во время занятий.

Результатом его исследований в 1870 году стала первая школьная парта. Она была рассчитана на одного ученика и обеспечивала правильную посадку во время чтения и письма. Благодаря грамотно выбранному углу наклона столешницы взгляд ученика на книги и тетради падал под прямым углом на оптимальном расстоянии. Конструкция стула, объединённого с партой, не позволяла сутулиться и отодвигать его, что благотворно сказывалось на осанке. Хотя поначалу ученики чувствовали себя в этом “капкане” не особенно уютно — не было простора для движения.

По указу царя Александра II парта Эрисмана стала обязательной для всех учебных заведений России. Парты делали исключительно из дуба в четырёх размерах для учеников разного возраста.

Парта, которую придумал Фёдор Эрисман, отвечала всем нормам, но в небольших классах сельских школ возникали трудности с расположением большого количества одноместных столов. Тогда петербургский студент Пётр Коротков решил немного усовершенствовать эту модель. Конструкция осталась примерно такой же, но парта стала двухместной. Чтобы ученикам было проще вставать, столешница приобрела откидные створки. Также Коротков дополнил парту крючками для ранцев, так как в сельских классах отсутствовали шкафы. На столешнице появились выемки для чернильницы и письменных принадлежностей.

Парты были запущены в массовое производство, и ближайшие сто лет оставались незаменимым элементом оснащения всех российских школ. К тому же они изготавливались из сосны, что сильно снизило их стоимость.

Что касается сохранившейся в красноярских музейных фондах книжки Александра Брандта, она совсем небольшая — всего 19 страниц. Но действительно уникальная. Читать её трудновато, ведь издание дореволюционное, с ятями. Но содержание очень интересно.

“К статье об учебных скамьях относятся, естественно, больше всего близорукость и искривления позвоночника, как болезненные изменения, тесно связанные с посадкой учащихся…”

“Усиленная деятельность мозга уже сама по себе отвлекает кровь от остальных органов и тем самым наносит ущерб их правильному, гармоничному развитию…”

“Сущность конструкции моей парты может быть передана в нескольких словах. Представьте себе деревянные столбы, укреплённые в отвесном положении. Через столбы продеты болты, на которые надеваются конторка и стул. Эти две существенные части могут скользить вниз и вверх… Ширина лавки и высота спинки регулируются одновременно тем, что спинка обладает подвижностью по наклонной плоскости”.

Просто удивительно, сколько замечательных умов в стране занимались элементарными, казалось бы, школьными партами.

В тему

Нововведения Петра Короткова были так хороши, что в 1887 году на Урало-Сибирской выставке изделие удостоилось серебряной медали. Её, к слову, открывал брат императора Александра II — Михаил Николаевич. На всех гостей выставки парта Короткова произвела неизгладимое впечатление. Кроме медали учителю выдали диплом об изобретении. Благодаря тому, что выставка была международной и участвовали в ней первые лица страны, очень скоро во многих школах стали использовать не одноместную парту Эрисмана, а двухместную Короткова.

Сам Коротков, правда, после этого растворился в истории — в 1895 году школу, где он преподавал, сделали церковно-приходской, и ему пришлось переехать в Кунгур, чтобы учить детей уже там. Умер он в 1907 году и даже неизвестно, где именно похоронен.

От автора

Светлана Филиппова, корреспондент отдела социальных проблем:

— В начальной школе мы учились именно за такими партами. Как сейчас вспоминаю, они были очень удобными. Слегка изогнутая спинка, столешница с наклоном, подставка для ног… И вставать из-за парты было куда удобнее, чем из-за стола: откинул крышку — и всё. А снаружи сбоку — крючок для портфеля, висит он себе, места на полу не занимает, никто не запинается, не то, что в старших классах, когда ребята выставляли свои модные дипломаты в проходы. Впрочем, портфели прекрасно помещались внутри парты. Лично мне больше всего нравились углубления на столешнице: круглое — для чернильницы-непроливашки, а продолговатые — для ручек. Чистописания пёрышками мы уже не застали, но в кругленькие отверстия всегда было что положить. А ручки и карандаши, по крайней мере, не катались по гладкому “старшеклассному” столу и не падали на пол. К тому же в щёлку между крышкой и столешницей удобно было читать книжки и списывать у умной соседки решения задачки. А уж какой звук издавали эти самые крышки, когда заканчивался последний урок и все радостно грохали ими, собираясь домой! Нет, классическая школьная парта была великим изобретением.